短編小説『アイネズ行進曲』

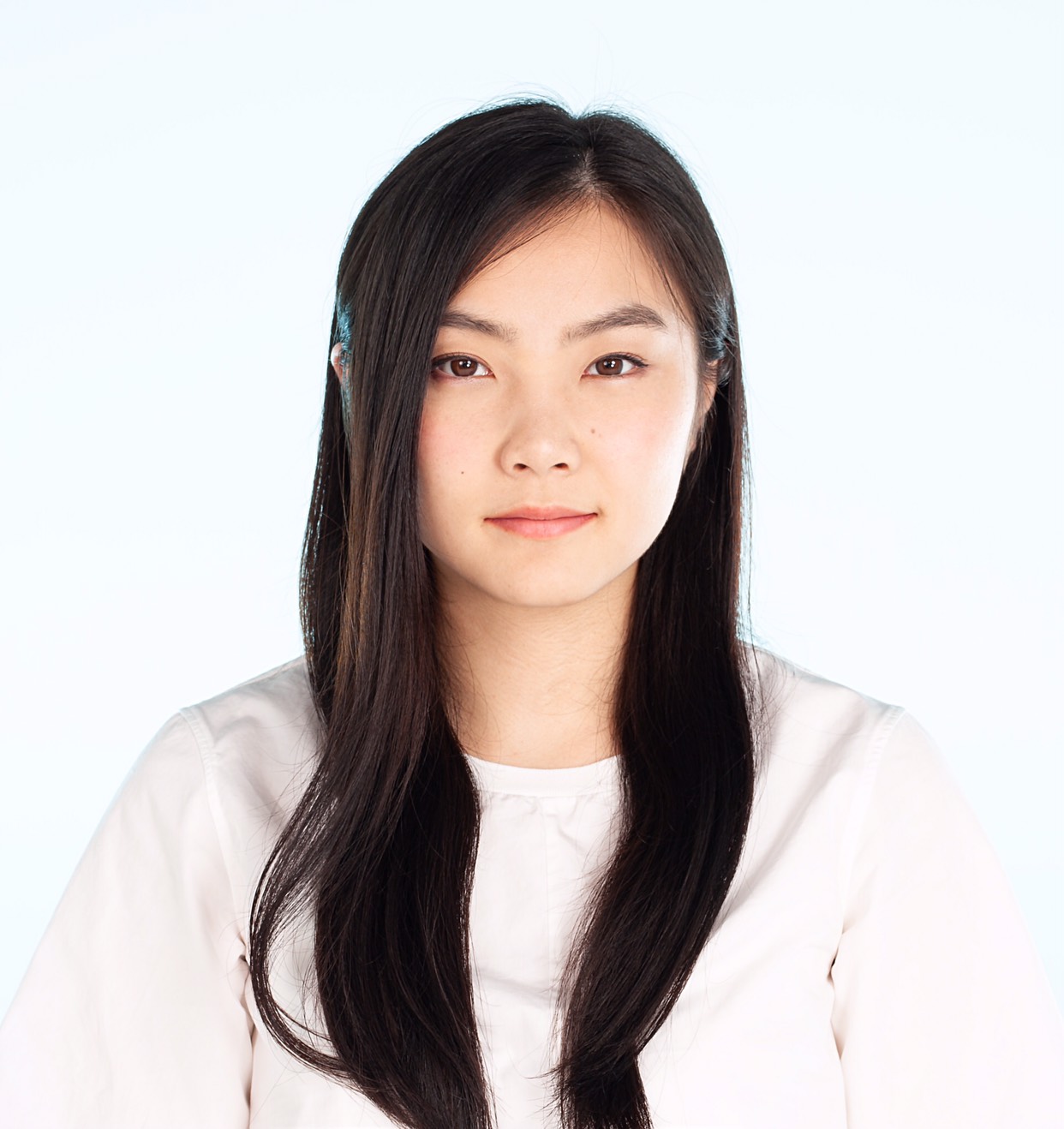

- 江益 凛

- 2019年6月23日

- 読了時間: 3分

>

衝動。衝動。衝動。

口に含んだ重ったるい水蒸気が

体を包み込む季節。

落ちてくる空に

手が届きそうなところまで来た。

後何度、呼吸をしたら、

この身が錆び付いて、

朽ち果てるのだろうか。

1秒でも長く存在したくて

なるだけ、

呼吸を減らして生きてきた。

「あのさ、」

朝焼けって言葉があるけれど、

大都会の空には

相変わらず黒い風が吹いていて

不透明な雲がのっそりと

ビルの合間で浮遊する。

人工物が奏でる不協和音が

耳から脳に伝わって、

心臓を強く穿つ。

「いや、ごめん。」

嫌いだ、この世界が。

全部全部嫌いだ。

いっそのこと、

全人類滅んでしまえばいい。

空も海も街も、

全部、消えてしまえばいい。

汚い空気と

淀んだ水を飲み込んで、

褪せた自分が嫌になった。

汚い。汚い。汚い。

「なんでもない。」

なのにさ。

どうしてだろうね。

「なんでもないから。」

『決心』ってさ、

つくまで結構かかるものだと

世間一般では

思われているだろうけど。

案外、そうでもない。

悩んでいた時間が

馬鹿馬鹿しいと思える程

一瞬間でついてしまう。

一夜にしてこんなにも、

世界が変わって

見えてしまうなんて。

人間の脳なんて

単純な作りなんだ。

「どうか、笑顔で。」

走る。走る。走る。

吸い込んだ酸素が

身体中を駆け巡って

私の赤に溶けてゆく。

迫り来る空は透き通っていて、

指先に絡まってするりと抜ける。

ああ、綺麗だ。

この世界はなんて綺麗なんだろう。

色褪せたホテルの看板が

空に溶けて、混ざって。

死にかけのパチンコ屋のネオンは

光を放ち、浮かんでいる。

目の前でちぎれた

地平線の向こうで

人々が、

目覚め始めているのだろうか。

でも、私の世界にとっては

もう、どうでもいい。

「どうか、笑顔を。」

迫ってくる空を蹴り飛ばすと、

私の周りで滞留していた水蒸気が

一気に流れ出す。

小魚の群れのように、

一斉に、一方向に。

あれだけ忌み嫌っていた

群衆の目玉なんて

今の私にはスポットライト。

両手で塞いでいた

烏合無象の鳴き声は

今では私のファンファーレ。

流れ出した行進曲。

自信なんてとっくの昔に、

学習机の裏の方で

無くしてしまっていたはずなのに、

今、現在進行形で

私はスーパーマンだ。

人類75億人が

私の敵になろうが、

何になろうが、

この瞬間だけは

きっと、絶対。

私が最高にハッピーだ。

「笑って。」

伸びる。伸びる。伸びる。

あんなに重たく、

上がらなかった私の手が

自然と空へ伸びていく。

小魚たちが体を包んで

自由自在に泳ぎ回る。

私の自慢の黒髪が、

灰の海でふわりと浮かんで

生きているように

舞い踊っている。

飛行機音。

そんなものでは

私の空は描き換えられない。

このアイネズのキャンパスは

私のものだ。

「笑って。」

落ちてくる空に

足をかけて、蹴ったその時から

私の笑顔が止まらない。

あれだけ怖かった呼吸が、

今では生きていたってQ.E.D

錆びきった肺に

思いっきり酸素を取り込んだら

砕ける音がした。

「笑ってるから。」

口から溢れ出る汽笛が

私の出発合図だ。

下界の群衆のコーラスに、

私は。

笑った。笑った。笑った。

誰がなんと言おうと

これが、私の幸せだ。

今の私の

最高のハッピーだ。

誰が、なんと言おうと、

私は、不幸なんかじゃない。

「笑えよ!!」

叫んだ声は、空気に溶けたのか、

私の耳には届かなかった。

音はいつの間にか

私の足元を通り、

はるか遠くへ置いてかれた。

「私は、笑ってたよ。」

足元の空は、

遠ざかっていたはずなのに

よく見たら大して、

そうでもなかった。

この行進曲のフィナーレは

私自身のシンバルだ。

パッとしないとか

言ってたやつらが

多かったから。

たまには私だって

ドカンとやってやりたいんだ。

等身大のシンバルで

精一杯鳴らしてやる。

耳から消えないように。

嫌なら聞かなきゃいい。

聞きたいのならご勝手に。

「じゃ、そういうことだから」

落ちる。落ちる。落ちる。

さて、この行進曲の最後は

いつになるんだろう。

なんて、笑いながら

目を閉じた。

「またね。」

遠く。遠く。遠く。

私のシンバルが響いた。

Fin.

コメント