短編『せめて、ハッピーエンド。』前編

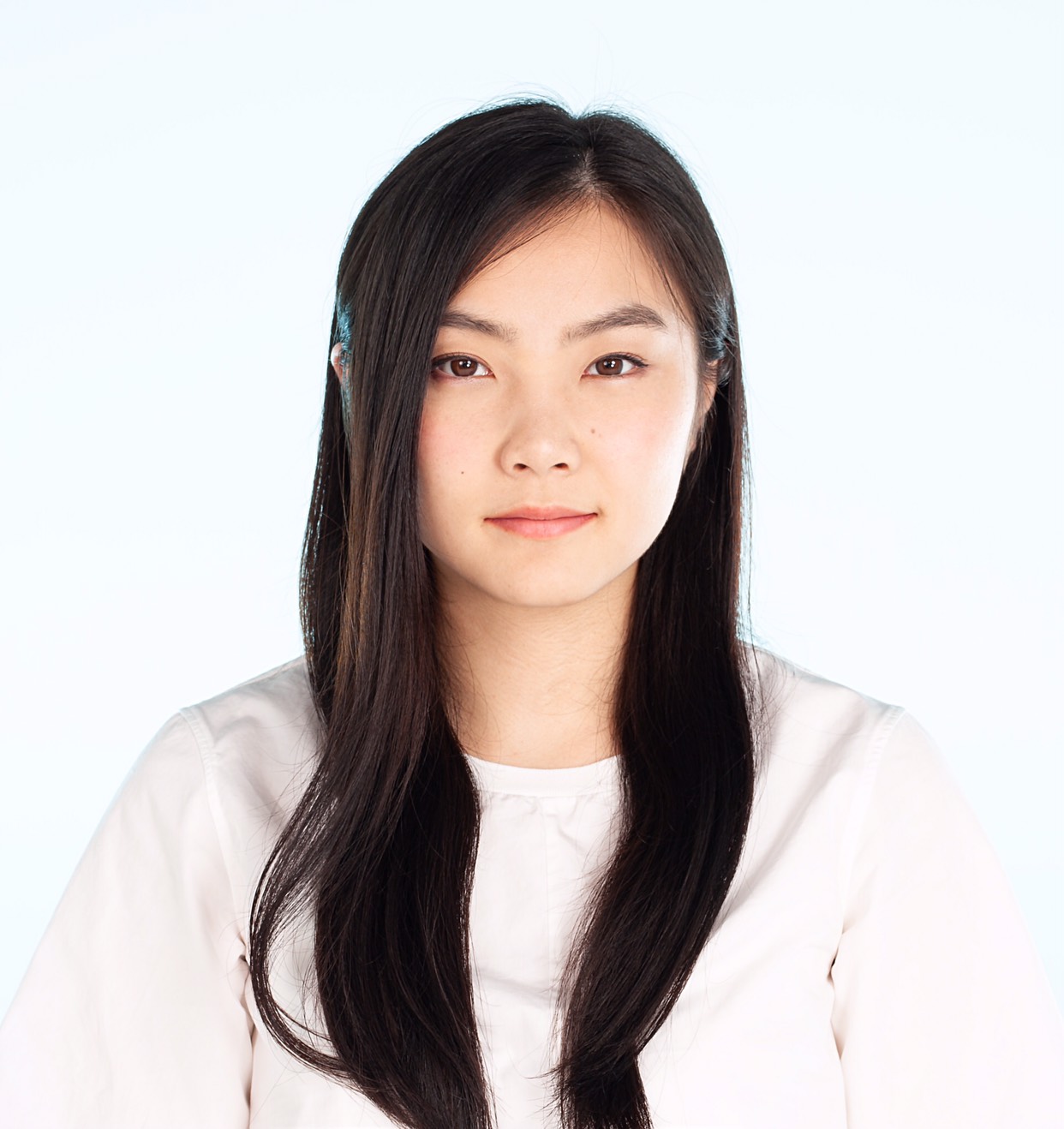

- 江益 凛

- 2019年2月15日

- 読了時間: 7分

>

「私はね、ハッピーエンドが好きなんだ。人生って、ほら、辛いことばっかりじゃない?だからね、せめて、物語の中だけでも、幸せでいたいんだ」

スマホをスクロールする

右手の指は今にも千切れそうだった。

吐いた息は白く溶けていく。

今日、東京で、

初雪が観測された。

僕は初雪が降ったことを知らない。

普段より濃い色のアスファルトと、

所々凍結した水たまりがそこにはあるだけだった。

1月26日。夜。

僕は、歩道橋を歩いていた。

何度息を吐いても、

僕の呼吸は溶けて消えるままで。

****

一年が終わろうとしていた。

今日は年内最後の通常日課の1日。

学校はあまり好きではなかった。

それは高校2年になっても

変わりなかった。

なぜなら、

人とコミュニケーションを取るのが

苦手だからだ。

正しく言えば、

取れないことはないのだが、

自ら率先的にいけないのだ。

高等教育は義務教育ではないが、

今のご時世通わないと生きづらくなっている。

半分大人のような僕でも、

まだ社会的には全く自立できない。

だから、

集団生活に息苦しさを感じながら、

みんなの進むレール上を僕もまた、

進むのであった。

「おい、長谷川、また呼ばれてるぞ」

昼休みのもまだ

5分ほどしか経っていない頃、

ニヤついた顔をしたクラスメートの男に

肩を叩かれる。

察した僕は反射的に携帯を見た。

案の定通知が来ていた。

「……またかよ」

「なぁ、お前ら、付き合ってんの?」

「付き合ってねぇよ。そもそもアイツ彼氏いんだろ」

他人の色恋沙汰を知って

何を得すると言うのだろうか。

そもそも、色恋沙汰でもない。

きっと彼女に恋愛感情なんてないのだから。

嬉々とした、好奇の目を余所に、

僕は教室の外へと出る。

「はっせー、今日も付き合ってよ」

……なぜ、僕はコイツの執筆活動を眺めながら

昼飯を食べないといけないのか。

嫌なら断ればいい、

分かっている。

でも、断っても

「いいじゃん、どうせはっせーご飯食べる友達いないでしょ」

と、半ば強引に連れ出されるだけだったからだ。

かれこれ、1カ月くらいだろうか。

週に2、3回程度彼女は

わざわざ僕の教室へやってくるようになった。

彼女は文芸部の部員だ。

ちなみにだが、

僕も文芸部に入っている。

文芸部というのは年に2、3回

部誌に自作の小説やらポエムやらを投稿する部活だ。

しかし、それ以外の活動は特にない。

僕が1年生の頃は

先輩方が昼休みに地学室で集まって弁当を食べる。

という習慣があったのだが、

先輩方が卒業し、

部員が減っていった今では

その習慣もなくなりつつあった。

僕と彼女は1年生の時、

同じクラスだった。

彼女はスクールカースト底辺の人間が入るような

この部活には似つかわしくない、

元気で、ハツラツとした子だった。

顔も学力も平均以上。

ハッキリ言って勝ち組の部類の人間だ。

同じクラスだった頃、

彼女は僕の隣の席で、

よく僕に授業のノートを貸すようにせがんできた。

会話としてはそれくらいだったが、

滲み出る「勝ち組オーラ」が凄まじかった。

だから、

この地学室で初めて会った時は正直驚いた。

冷やかしに来ているのか?とも思った。

購買で買った3本で100円のみたらし団子を頬張りながら、

彼女は地学室で持参したノートパソコンを叩いていた。

「…はっせーはさ、今度の部誌、なんか出さないの?」

彼女は器用な人間で、

僕と会話しながらでも文章を書ける人間だった。

「書かないかな。書きたい物もないし」

「ええ〜、書いてよ。はっせーが書かないと2月の部誌なくなっちゃうかもよ?」

「そうなの?」

「うん。だって、まゆみちゃんもあいちゃんも書かないみたいだし」

一応、我が文芸部の現在の部員は4人。

3年の先輩は文化祭で活動は終了となる。

そして、悲しいことに1年は0人。

つまり、現在執筆をしているのは

彼女のみとなってしまっているのだ。

「……今期の部誌は発行できないのかなぁ」

彼女は冗談混じりで笑った。

僕は購買で買ったコロッケパンを貪る。

「なんでさ、書くの?」

「え?」

「文章。もう俺たちの文章なんて誰も興味ないのに」

何気ない質問だった。

僕は昔、小説家になるのが夢で。

自分で言うのもなんだけど、

才能はあった方だと思う。

だから、文芸部に入った。

でも、どんなにいい文章を書いても、

文化祭で部誌を手に取ってくれる人はいなかった。

地学準備室には毎号、

部誌の在庫が増えていくだけだった。

いつしか、

書くことをやめた。

「だからいいんじゃん」

「……は?」

彼女は、タイピングの手を止めた。

「誰も読まないんだから、何を書いてもいいんでしょ」

「……バカなのか?」

「文章って、人に読まれるために書くだけじゃないから」

「……」

「なんてね」

彼女は再びタイピングを始めた。

2年になって、クラス替えをしたから、

僕は彼女がクラスでどう言う

振る舞いをしているのかは知らない。

知っていることといえば、

彼女は1年の時に兼部していた

チアリーディング部を辞めた事と

サッカー部の副部長と付き合っている事くらいだった。

「彼氏とはさ、上手くいってるの?」

僕は質問をしてから「しまった」と後悔をする。

相手の恋愛事情を聴くなんて、

まるで僕が彼女に

好意を抱いているようじゃないか。

……抱いていないわけではないのだけれども。

人間というものは単純だ。

一緒にいる時間が長くなればなるほど、

その相手に興味を抱くようになる。

そして、それはいつしか好意に変わっていく。

そして、男というのは単純な生き物だ。残念ながら。

「わかんない」

「そうか」

「うん」

彼女はまた、

タイピングの手を止め、

こちらを見てくる。

「はっせーはさ、好きな人とかいないの?」

「えっ」

自分でもびっくりするほど

間抜けな声が喉から溢れる。

「いるんだ」

彼女はニヤニヤと笑った。

何か話そうとするとボロが出そうだったので

僕は黙秘権を行使する。

彼女はそんな僕をじーっと見つめる。

何もかもを見透かしたような瞳に、

僕は完全に囚われた。

そして、彼女は体をこっちへ向ける。

「それってさ、私のことでしょ」

長い、一瞬が地学室を飲み込んだ。

こういう時、アニメだったら

「To Be continue」になるのだが、

現実はそうはいかない。

昼休みは、まだ残っている。

この展開の対処法を、僕は知らなかった。

否定すべきか、肯定すべきか。

ものすごいスピードで思考が巡る。

「……付き合う?」

情報が氾濫している。

「お前は何をいっているんだ?」

思わず言ってしまった。

いや、これが正常の反応であろう。

彼氏持ちの女に逆告白されるだなんて

どうかしている。

というか、彼女の人間性さえも疑うべき案件だ。

一方の彼女は冷水を掛けられたように、

大きな瞳を丸めている。

「……そう、だよね」

そして、我に返ったのか、

体を向こうへ逸らす。

「うん、そうだよね、最低だよね、私」

僕は何も返せなかった。

彼女は再びタイピングを始めた。

「はっせー、私さ、ハッピーエンドが好きなんだ」

なんの前触れもなしに、

彼女は喋り出す。

「人生って、ほら、辛いことばっかじゃない?だからね、せめて、物語の中だけでも、幸せでいたいんだ」

僕には、彼女が

何を話し出しているのかよくわからなかった。

「はっせー。」

「……何?」

「ありがとね」

僕には、彼女が

何を話し出しているのかよくわからなかった。

****

年が明け、新学期が始まった。

1月26日。

通常日課が始まっても、

彼女は昼休みに教室に来なかった。

きっと、あの日のことが気まずいのだろうと思った。

そんな中、彼女からメールが来た。

本文もタイトルも空で

添付ファイルだけが添えられていた。

携帯では開けない文章ファイルだった。

文芸部では部誌に投稿する文ができたら

顧問に送信してまとめてもらうことになっていた。

だからきっと、間違えて送ってきたのだろう

と、僕は思った。

『送り先、間違えてるぞ』

返信を送ったが、返事はなかった。

その日の夜、彼女は死んだ。

塾の帰り道、

凍結した歩道橋の階段から落ちて死んだ、

事故死だった。

****

彼女の事故死はかなり話題になった。

だが、時の流れというものは大層残酷なもので

人の死さえも攫ってゆく。

僕の中でも、いつしか、

彼女の死は薄れていっていた。

あれから2年が経った。

僕はまた、みんながそうしたように、

大学に進学した。

大学でも相変わらず友達ができなかった。

仕方なしに入ったサークルのグループラインは

毎日せわしなく鳴り響くが、

僕はその波に乗れずにいた。

特にテスト期間は通知がひどい。

大学2年も終わろうとしている。

今日は1月26日だった。

あまりにひどいライン通知に

自宅で明日までに提出しなければならないレポートを書きながら

イライラしていた。

思わず、ガラケー時代の方が良かったと嘆くほどに……

そこで、ふと、彼女のことを思い出した。

そして2年前のあの日、

誤って自分に送られてきたメールを思い出す。

当時の僕はパソコンを持っておらず、

文芸部には手書きで原稿を出していた。

そのため、添付ファイルの開き方がわからず、

結局放置してしまっていたのだ。

しかし、今は一人一台パソコンを持つ時代。

もちろん僕も例外ではなかった。

パソコンで当時のメールファイルを開く。

開けなかった文章ファイルは

いとも簡単に展開された。

『――この物語は、私の物語である』

文章はこの一文から始まっていた。

続く。

コメント